NEWS最新のお知らせ

2025.09.01

牡蠣養殖技術の進化史〜江戸時代から現代まで、広島が世界をリードする理由と安心の牡蠣づくり〜

「牡蠣は大好きだけど、家で調理するのはなんだか不安…」

「殻付きを買ってみたいけど、上手に開けられるかな?」

「子どもにも食べさせて大丈夫?」

もしかして、そんな風に思ったことはありませんか?

こんにちは、広島県音戸の海で牡蠣を育てている中野水産です。

毎日お客様からこのような声をいただくたびに、私たちはこう思います。

「私たちが愛情込めて育てた牡蠣のこと、もっと知ってもらえたら、きっと安心して楽しんでもらえる」

今日は、そんな想いから、私たちの牡蠣づくりと広島牡蠣の歴史について、お話しさせていただきます。

目次

音戸の海で、今日も牡蠣と向き合っています

私たち中野水産の牡蠣畑があるのは、広島県の音戸の瀬戸。

平清盛が切り開いたという伝説で有名な、美しい海峡です。

朝早く、まだ霧がかかった海に船を出すと、筏に吊るされた牡蠣たちが静かに海の中で育っているのが見えます。

この光景を見るたびに、「今日も美味しい牡蠣を皆さんにお届けしよう」という気持ちが湧いてきます。

この海域は広島県が認めた「清浄海域」。

つまり、生で食べても安全な海として認定されている特別な場所です。

でも、なぜ広島の牡蠣は全国で愛されているのでしょうか?

実は、そこには400年という長い歴史と、代々受け継がれてきた想いがあります。

400年前の小さな発見が、世界初の技術を生んだ

広島の牡蠣養殖の始まりを調べると、必ず出てくるのが1596年(慶長元年)という年号です。

ただし、これは「養殖が始まった年」というより、記録に残る最古の年代という方が正確かもしれません。

当時の漁師たちは最初、干潟で天然の牡蠣を採っていました。

ところがある時、海に竹を立てていたところ、そこに小さな牡蠣がびっしりと付いているのを発見したのです。

この小さな発見が、実は世界初の牡蠣人工養殖技術の始まりでした。

先人たちの知恵「ひび立て式」

この発見から生まれたのが「ひび立て式」という方法です。

干潟に竹や木の枝を立て、そこに牡蠣を付着させて育てる技術で、これが世界で最初の人工牡蠣養殖だったと考えられています。

江戸時代の文献を見ると、既にこの頃から季節に応じた作業体系ができていたことが分かります。

潮の満ち引きを利用し、地元の材料を使って、自然の力をうまく活用する。

現在私たちが大切にしている「自然との共生」という考え方は、実はこの時代から脈々と受け継がれているのだなと感じます。

大正時代の革命「筏式養殖」~今も世界で使われている広島発の技術~

そして大正時代、広島の牡蠣養殖に革命が起こりました。

「干潟だけじゃもったいない。もっと広い海で牡蠣を育てられないだろうか?」

こうして生まれたのが「筏式養殖」。海に浮かべた筏から牡蠣を吊るして育てる方法です。

この技術のすごいところは:

- 沖合の栄養豊富な海域を使える

- 天候に応じて筏を移動できる

- 立体的に海を活用できるので、生産量が大幅アップ

なんと、この100年前に広島で生まれた技術が、今も世界中の牡蠣産地で標準的に使われています。すごいことです。

1877年(明治10年)- 宮島での本格的養殖開始

特に明治10年(1877年)、宮島周辺で本格的な牡蠣養殖が始まったのは大きな転換点でした。

この地域が選ばれたのには理由があります。

太田川から流れ込む栄養豊富な淡水と、瀬戸内海の海水が混じり合う汽水域は、植物プランクトンが豊富で牡蠣の餌となる環境が整っていたのです。

この頃から、単に「やってみたらうまくいった」という段階を超えて、「なぜうまくいくのか」を考える時代が始まりました。

親貝の選別、養殖密度の調整、作業時期の最適化など、現在の養殖技術の基礎がこの時代に築かれたと言えるでしょう。

戦後から現代へ~科学の力で更に安全・美味しく~

戦後、アメリカからの技術支援で養殖の科学化が一気に進みました。

1960年代: 人工種苗生産技術の確立

- より健康で美味しい親貝を選んで計画的に産卵

- 品質の安定化が実現

1970年代: 水質モニタリング技術の導入

- 水温、塩分、溶存酸素量を継続監視

- データに基づいた科学的な養殖管理

1990年代〜: HACCP概念の導入

- 海から出荷まで全工程での安全管理

- 「後から基準に合わせる」のではなく「私たちの取り組みが基準になった」と言える品質管理体制

そして現代~私たち中野水産の「美浄生牡蠣」へのこだわり~

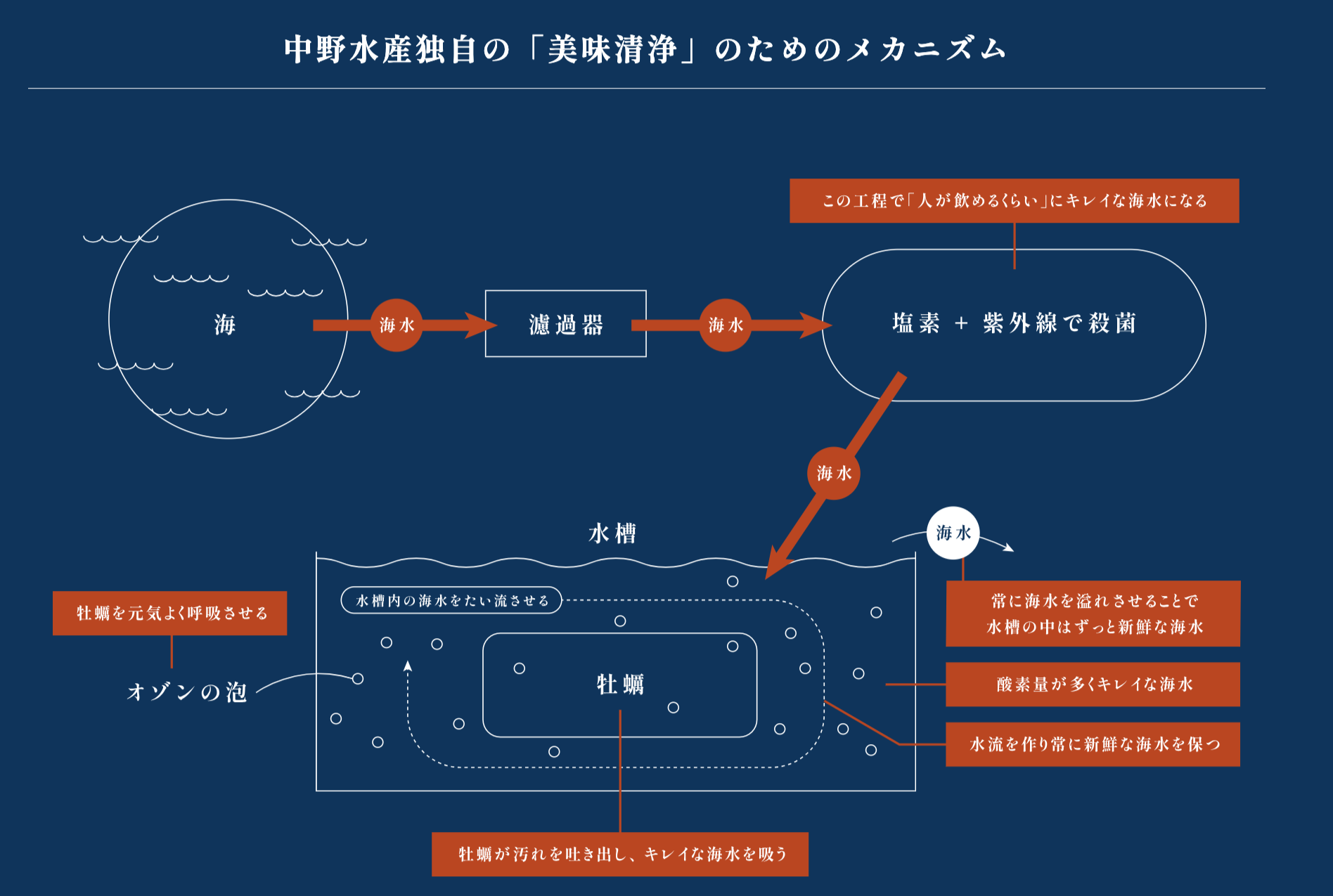

この長い歴史を受け継いで、私たちが特にこだわっているのが「美浄生牡蠣」というオリジナル製品です。

なぜ「美浄」なの?

弊社のモットー「おいしいも。あんしんも。」から

美味・清浄と漢字表記し美浄生牡蠣と名付けました。

独自の浄化設備で清らかに浄化した美しい牡蠣からも由来しています。

水揚げ後洗浄しすぐに独自の浄化工程を行うことで

- 海の臭みを取り除く

- 牡蠣本来の甘みを引き出す

- 雑菌を除去して安全性を高める

この製法は、400年の伝統技術に現代の科学的知見を組み合わせて生まれたものです。

「家で牡蠣料理って不安…」というお客様へ

よくいただくご質問にお答えします。

Q: 生で食べても大丈夫?

A: はい!清浄海域で育て、独自の浄化工程を経た美浄生牡蠣なら、生食用として安心してお召し上がりいただけます。

Q: 殻付きを上手く開けるコツは?

A: オンラインショップでは牡蠣の殻の開け方・焼き方などレシピを詳しく掲載しています。

Q: 子どもが食べても大丈夫?

A: 加熱調理していただければ、お子様にも安心してお召し上がりいただけます。牡蠣フライやグラタンなど、お子様も大好きなメニューがたくさんあります。

なぜ広島の牡蠣は特別なの?

改めて考えてみると、広島が牡蠣王国(全国生産量の約60%!)になったのには、確かな理由があります。

自然の恵み

- 太田川から流れる豊富な栄養分:山からのミネラルをたっぷり含んだ水が海に流れ込みます

- 瀬戸内海の穏やかで安定した海況:牡蠣がストレスなく育つ環境

- 複雑な海岸線:様々な条件の養殖場を選べます

400年の技術と想い

でも何より大切なのは、「美味しい牡蠣を作りたい」「安全な食品を届けたい」という想いを、400年間ずっと受け継いできたこと。

技術は進歩しても、この根本的な気持ちは変わりません。

デジタル時代の牡蠣作り~伝統と最新技術の融合~

現在では、IoTやAIを活用したスマート養殖システムも導入しています。

でも面白いことに、最終的な品質の判断は、やっぱり人間の目と手と舌なんです。

AIで最適な養殖計画を立てても、実際の作業は熟練した職人の技術。

ドローンで養殖場を監視しても、牡蠣の美味しさを判断するのは人間の感覚。

この「最新技術と人の感覚の融合」が、私たちの強みです。

音戸の海から、全国の食卓へ

こうして長い歴史を振り返ってみると、技術は常に進歩しているけれど、根本にある想いは変わらないということがよく分かります。

400年前の漁師さんも、明治時代の養殖家の方も、戦後復興期の生産者の方も、そして現在の私たちも、みんな同じ気持ちで牡蠣と向き合ってきました。

「お客様に美味しいと言ってもらいたい」

「安心して食べてもらいたい」

「牡蠣の美味しさを知ってもらいたい」

技術の進歩は手段であって、目的はいつも「お客様に喜んでもらうこと」です。

私たちからお客様へのお約束

- 安全性:清浄海域での養殖+独自の浄化工程で安心をお届け

- 美味しさ:400年の伝統技術で育てた本物の味

- サポート:初めての方でも安心して楽しめるよう、調理ガイドや相談対応も充実

「ちょっと牡蠣、試してみようかな」と思ったあなたへ

もし、この記事を読んで「中野水産の牡蠣、ちょっと気になるな」と思っていただけたなら、とても嬉しいです。

私たちは生産者直送で、むき身、殻付き、冷凍牡蠣、カキフライなど、様々な形でお客様のニーズにお応えしています。

「家で牡蠣料理なんて無理…」と思っていた方にこそ、私たちの牡蠣を試していただきたい。

きっと「あ、思ったより簡単!美味しい!」と感じてもらえると信じています。

瀬戸内海の美しい海で育った牡蠣を、全国の皆様の食卓にお届けする。 そのために今日も、音戸の海で牡蠣と向き合っています。

400年の歴史と想いを込めた中野水産の牡蠣で、ご家族の食卓がもっと豊かになりますように。

主な参考資料

- 『広島県水産史』(1985年)

- 『日本の牡蠣養殖技術史』日本水産学会(1995年)

- 『筏式牡蠣養殖マニュアル』広島県水産試験場(1985年)

- 広島県立水産海洋技術センター研究報告

- 農林水産省「HACCPに沿った衛生管理の制度化」(2020年)

- 広島市郷土資料館展示資料

- 日本水産学会誌各号

これらの資料を参考に、養殖現場での経験も交えながらまとめました。より詳しい内容について興味がおありの方は、各研究機関の報告書もぜひご覧ください。