NEWS最新のお知らせ

2025.07.01

夏の冷凍牡蠣活用術:焼き方・保存・栄養まるわかり!

梅雨から夏にかけて、なんとなく体がだるい、疲れが取れない…

そんな時こそ、海の恵み「牡蠣」の出番です!

「牡蠣は冬の食べ物」と思われがちですが、実は冷凍牡蠣なら一年中その栄養価を楽しめます。

今回は、夏でも美味しく食べられる牡蠣の焼き方から保存方法、

そして疲労回復に効果的な栄養素まで、まるっと解説します。

\購入はこちら/

牡蠣の栄養や調理方法を学んだ後は、ぜひ中野水産の高品質な冷凍牡蠣をチェックしてみてください!

目次

夏こそ牡蠣!その理由とは

夏の暑さで疲れが溜まるこの時期、牡蠣は疲労回復にぴったりの食材です。

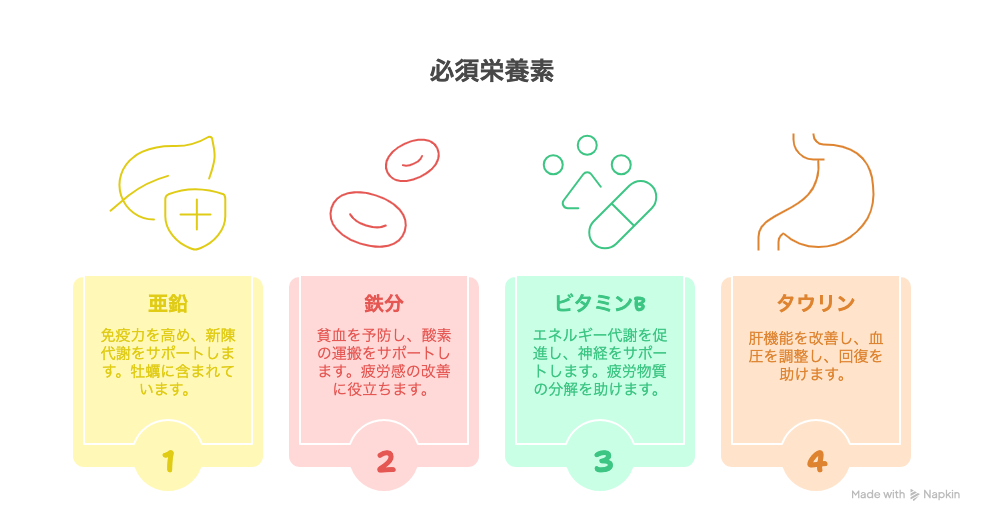

牡蠣に含まれる亜鉛や鉄分、ビタミンB群、タウリンは、

体力回復や免疫力向上に役立ち、特に夏バテ予防に効果的です。

これらの栄養素を効率よく摂取できる牡蠣を、ぜひこの夏の食事に取り入れてみましょう。

夏バテ・疲労回復に効果的な牡蠣の栄養素

①亜鉛

亜鉛は、免疫力向上に欠かせないミネラルです。

疲労回復や新陳代謝をサポートします。

牡蠣には、100gあたり約13mg(成人男性の1日必要量の約1.2倍)が含まれているんです!

②鉄分

貧血予防や酸素運搬機能をサポートします。

夏バテによる倦怠感の改善に効果的で、特に女性に不足しがちな鉄分を補うことができます。

③ビタミンB群

エネルギー代謝を促進し、神経系の正常な働きをサポートします。

疲労物質の分解を助ける効果も期待できます。

④タウリン

肝機能向上、血圧調整作用、疲労回復効果があるといわれいる栄養素です。

海の日(7月の第3月曜日)には、こうした海の恵みに感謝しながら、牡蠣を味わってみてはいかがでしょうか。

夏場の牡蠣調理で気をつけたいポイント

夏は高温多湿で細菌が繁殖しやすいため、牡蠣調理には特別な注意が必要です。安全においしく調理するための基本的な対策を以下にまとめました。

1. 食中毒予防と温度管理

解凍から調理までの時間管理

解凍後は放置せず、できるだけ短時間で調理を開始しましょう。室温25℃以上の場合、牡蠣は1時間以内に調理することが推奨されます。下処理(塩水洗いなど)は5分以内に終わらせましょう。

加熱の基準

牡蠣の中心温度は85℃以上、90秒以上維持することが理想です。焼き牡蠣、蒸し牡蠣、フライ、それぞれの目安温度に達しているかを確認しましょう。温度計を使用することで確実にチェックできます。

2. 衛生管理の徹底

調理器具の使い分け

生食用と加熱用のまな板や包丁を分け、使用後は必ず洗剤で洗いましょう。手洗いやふきんの管理も徹底し、できるだけ使い捨てのペーパータオルを使用するのが理想です。

手指の清潔

調理前後には必ず手洗いを行い、衛生管理をしっかり行いましょう。

3. 夏場特有の注意点

室温での作業短縮

夏場はキッチンの温度が上がりやすいため、エアコンで温度を25℃以下に保つことが重要です。調理時間を短縮し、牡蠣の保管は冷蔵庫で行いましょう。

水分管理

汗の混入を防ぐため、手をこまめに拭いたり、額にタオルを巻いたりしましょう。解凍中の水分はすぐに拭き取って、湿度が上がらないよう換気扇を使うことも効果的です。

4. 保存と管理

冷蔵庫の温度

冷蔵庫は4℃以下を維持し、温度計でチェックすると安心です。冷蔵庫の開閉は最小限に抑えましょう。

解凍と保存

解凍は冷蔵庫の最下段で行い、解凍中に出る汁はこまめに捨てましょう。解凍後はできるだけ早く調理を開始し、調理後は冷蔵庫で保存。調理後の牡蠣は2時間以内に冷蔵保存し、2日以内に消費しましょう。

5. 体調管理と食事の注意

水分補給との組み合わせ

調理中もこまめに水分補給を行い、脱水症状を防ぎましょう。夏場はアルコールの摂取を控えめにすることをお勧めします。

体調不良時の注意

夏バテや体調不良の際は消化機能が低下し、牡蠣の摂取が胃腸に負担をかける可能性があります。特に高齢者や妊婦、小児には十分な加熱が必要です。

牡蠣を美味しく解凍する方法

栄養豊富な牡蠣ですが、夏場は冷凍牡蠣を調理して楽しむことが多くなります。ここでは、美味しく安全に冷凍牡蠣を解凍する方法をご紹介します。

解凍方法の詳細

【最推奨】冷蔵庫解凍

時間:8〜12時間(牡蠣の大きさによる)

手順:

冷凍牡蠣を密閉容器またはボウルに入れる

冷蔵庫の最下段に置く(温度が最も安定)

ドリップ(解凍時に出る汁)を受けるため、下に皿を敷く

メリット:旨味成分が流出しにくく、最も安全に解凍できます。

【急ぐ場合】流水解凍

時間:30分〜1時間

手順:

牡蠣を密閉袋(ジップロックなど)に入れる

ボウルに冷水を張り、袋ごと浸す

15分ごとに水を交換

表面が柔らかくなったら完了

注意点:お湯で解凍しないこと。お湯では表面が加熱され、品質が低下します。

【電子レンジ解凍】

使用場面:すぐに加熱調理する場合のみ

設定:解凍モード(200W程度)で1〜2分

注意:部分的に加熱されることがあるので、調理を前提としてのみ使用を推奨します。

解凍後の消費期限

常温に出した場合:2時間以内(夏場は1時間以内)

冷蔵庫解凍:24時間以内

流水解凍:12時間以内

※必ず加熱調理をしてお召し上がりください

冷凍牡蠣でも美味しく!基本の焼き牡蠣の作り方

準備するもの

- 冷凍牡蠣(殻付きまたは身のみ)

- アルミホイル

- バター

- 醤油

- レモン

- お好みで:ガーリック、チーズ、ハーブ

手順

1. 解凍

冷凍牡蠣は冷蔵庫で一晩かけてゆっくり解凍します。急いでいる場合は流水解凍も可能ですが、旨味を逃さないためにも冷蔵庫解凍がおすすめです。

2. 下処理

むき身のみの牡蠣の場合は、軽く塩水で洗って汚れや殻の欠片を取り除きます。殻付きの場合は、殻の表面をたわしで洗い、平らな面を下にして安定させます。

3. 味付け

むき身のおすすめ:バター、醤油、レモン汁を混ぜたソースをかける

殻付きのおすすめ:殻の上にバターを乗せ、醤油を少し垂らす

4. 焼き方

魚焼きグリル:中火で5-7分

オーブントースター:200℃で8-10分

フライパン:アルミホイルで包み、中火で10分

5. 仕上げ

ぷくぷくと汁が沸いてきたら完成!レモンを絞っていただきます。

美味しく焼くコツ

加熱しすぎると身が縮んで硬くなるのでご注意ください。

汁が透明から白っぽくなったら火を止めましょう。

殻付きの場合は、汁がこぼれないよう平らな面を下にしましょう。

焼き牡蠣で栄養を逃さない方法

アルミホイル包む!:水溶性ビタミンの流出を防ぐことができます。

バターを使用する:脂溶性ビタミンの吸収率がアップします。

レモンを添える:ビタミンCで鉄分・亜鉛の吸収促進をより促せます。

栄養価を最大限に活かす食べ合わせ

牡蠣は栄養満点な食材ですが、その栄養素をさらに効果的に活かすためには、食べ合わせが重要です。以下では、牡蠣と一緒に摂ることで栄養の吸収を高める食材をご紹介します。

亜鉛の吸収を高める組み合わせ

ビタミンCとの組み合わせで亜鉛の吸収率がアップします。

・レモン:クエン酸が亜鉛の吸収を促進します。焼き牡蠣と相性抜群です。

・トマト:リコピンとビタミンCのダブル効果で亜鉛をより効果的に摂取。

・ブロッコリー:ビタミンCが豊富で、蒸し料理に最適。

・パプリカ:彩りも良く、ビタミンCがレモンの2倍。

・キウイフルーツ:デザートとして食後にぴったりです。

動物性タンパク質との組み合わせも、亜鉛の相乗効果が期待できます。

・卵:アミノ酸バランスが良く、亜鉛の利用効率をアップ。

・チーズ:カルシウムと亜鉛の相乗効果で、骨と免疫力の強化。

・鶏肉:良質なタンパク質が筋肉合成をサポートします。

鉄分の吸収を最大化する食べ合わせ

ヘム鉄とビタミンCの組み合わせで鉄分の吸収が高まります。

・ほうれん草:葉酸が豊富で貧血予防にも効果的。

・小松菜:カルシウムも一緒に摂取でき、骨にも良い影響。

・ピーマン:ビタミンCが豊富で、炒め物にも最適。

・イチゴ:食後のデザートとして、鉄分吸収をサポート。

避けたい組み合わせ

・コーヒー・紅茶:タンニンが鉄分吸収を阻害します。食後1時間は避けましょう。

・牛乳:カルシウムが鉄分吸収を妨げる可能性があります。

ビタミンB群の効果を高める組み合わせ

エネルギー代謝促進のためには、以下の組み合わせが効果的です。

・豚肉:ビタミンB1が豊富、疲労回復効果大

・玄米:ビタミンB群とミネラルが豊富

・アボカド:ビタミンE、良質な脂質も摂取

・ナッツ類:マグネシウムとビタミンEで代謝アップ

腸内環境改善のための組み合わせ

水溶性食物繊維と一緒に摂ることで、腸内環境を改善します。

・海藻類:わかめ、昆布、もずくなどが腸内の善玉菌をサポート。

・きのこ類:しいたけ、えのき、まいたけが腸内フローラを改善。

・根菜類:ごぼう、人参、大根は腸内環境を整えます。

不溶性食物繊維と組み合わせて腸内環境をさらにサポート。

・豆類:大豆、いんげん、えんどう豆はデトックス効果があり、腸を健康に保ちます。

・葉物野菜:キャベツ、レタス、小松菜などが腸のぜん動運動を促進。

牡蠣の正しい保存方法

解凍や調理をした牡蠣は、できるだけ調理後すぐに食べるのが理想ですが、もし食べきれなかった場合には適切に保管することが大切です。特に、冬場の生牡蠣を冷凍する方法についてもご紹介します。

再冷凍の注意点と対処法

基本原則:再冷凍は避けましょう。

解凍した牡蠣を再冷凍することはおすすめできません。理由として以下の点が挙げられます。

・細胞組織の破壊により食感が悪化

・旨味成分の流出

・細菌の繁殖リスク増加

やむを得ず保存する場合の対処法

1.完全加熱後の冷蔵保存:85℃以上でしっかり加熱し、2日以内に消費しましょう。

2.調理済み料理として冷凍:牡蠣フライや牡蠣ご飯として調理後、冷凍しましょう。

3.小分け冷凍の活用:購入時に使う分ずつ小分けして冷凍し、必要な分だけ解凍する方法が便利です。

購入後の保存のポイント

冷凍庫の温度管理

冷凍庫の温度は-18℃以下を維持し、開閉は最小限に。温度計を定期的にチェックして安定した温度を保ちましょう。

冷凍庫内の配置

温度変化の少ない冷凍庫の奥の方に、他の食材と重ならないように平らに配置します。ドアポケットは温度変化が大きいため、避けるようにしましょう。

保存期間の目安

むき身牡蠣:約3ヶ月

殻付き牡蠣:約2ヶ月

購入日をラベルに記載して、しっかり管理することが大切です。

保存容器の選び方

密閉容器や冷凍用保存袋(ジップロックなどの厚手タイプ)を使用し、真空パックを選ぶとさらに長期保存が可能です。匂い移りを防ぐため、容器は必ず密閉しましょう。

牡蠣の豊富な栄養を活用し、夏の疲れを吹き飛ばしましょう!

冷凍牡蠣を活用すれば、季節を問わず牡蠣の豊富な栄養を楽しめます。

梅雨のじめじめや夏の暑さで疲れた体に、牡蠣の栄養素はまさに天然のサプリメント。

正しい保存方法と調理法をマスターして、この夏は牡蠣パワーで元気に乗り切りましょう!

海の日には、私たちに美味しい恵みを与えてくれる海に感謝しながら、家族みんなで牡蠣料理を楽しんでみてくださいね。

中野水産では、新鮮で高品質な冷凍牡蠣を取り扱っています。

\購入はこちら/

オンラインショップから手軽にご購入いただけます。

さらに、インスタグラムのフォローやLINE友達登録をしていただくと、シーズンごとの最新商品情報や、期間限定のクーポンをゲットできます!

ご質問やご注文は、どうぞお気軽にお問い合わせください。